2025年、Instagramのアルゴリズムは大きく進化しています。

「いいねが伸びない」「シェアされない」「リーチが減った」と

悩む人の大半は、アルゴリズムの本質を理解していないのが実情です。

Instagram最高責任者モセリ氏の発信をもとに、

最新のアルゴリズムとその活用戦略をわかりやすく解説していきます。

【在宅ワークを始めたい方必見!】

✅ SNSを頑張っているのに結果が出ない…

✅ 家でできる副業を探しているけど、自分に何が合ってるか分からない…

✅ 行動したい気持ちはあるけど、なかなか一歩が踏み出せない…

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、無料カウセリングへ参加してみてください!

エストレでは、SNS初心者・未経験から「在宅ワークで月収を作れるスキル」を身につけたい女性に向けて、実践的なSNS活用サポートを行っています。

今回、LINE登録者限定で以下の無料特典をご提供しています↓

🎁【期間限定プレゼント】

在宅ワークスターターキット12点

プロによる無料カウンセリング

「家にいながらできる仕事を探している」

「SNSを学んで収入を得られるようになりたい」

そんな方は、ぜひ下記のLINEよりご相談ください。

無理な勧誘などは一切なく、“あなたに合った始め方”を一緒に見つけていきます。

👇️今すぐ無料カウンセリングを受け取る

1. 2025年のInstagramアルゴリズム|最新の評価軸とは?

Instagramは、以下の3つをコンテンツ評価の最重要指標として

位置づけています。

- 既存フォロワー向け:いいね数

- 新規ユーザー向け:シェア数(DM含む)

- 共通指標:視聴時間

この3つを意識してコンテンツを設計すれば、

アルゴリズムに好まれる“バズる投稿”が可能になります。

特に視聴時間は、ユーザーが投稿にどれだけ関心を持ち続けたかを

測る最も純粋な指標であり、

近年では保存数やプロフィール遷移数以上に

投稿の評価を左右する要因になっています。

動画であれば完視聴率、静止画であればスワイプ率が

重視される傾向にあり、これを意識した構成設計が必須です。

2. 視聴時間を伸ばすなら“映像力”が命

特に視聴時間については、冒頭の3秒間が極めて重要とされています。

この数秒で視聴者の興味を引き、動画を最後まで見てもらえるかどうかが

決まるため、動画冒頭のカットには細心の注意を払う必要があります。

画質やFPSの設定も、ここで差が出る大きなポイントです。

推奨設定(iPhoneの場合):

- 画質:4K

- FPS:60

- HDR:オフ(暗所撮影以外ではオフにしておくことで、明るいシーンがより鮮明に映る)

この設定にするだけで、「滑らかさ」「鮮明さ」が段違いです。

ユーザーに「なんか他と違う!」と感じさせることができます。

3. 字幕とアフレコの最適化で“無音ユーザー”を攻略

Instagramユーザーの約80%が無音で動画を視聴しています。

そのため、字幕がない動画=内容が伝わらない、

という致命的な状態になります。

- 字幕は絶対に入れる

- 音声ありのコンテンツもアフレコ+字幕がベスト

- 強調ワードを色分けすると視認性UP

「音声だけで伝える時代」は終わりました。

字幕は“読みたくなる”工夫を施し、ユーザーの理解と印象を深めましょう。

なお、字幕を作成する際は、EditsやPremiere Proといった編集アプリにある自動文字起こし機能を活用するのが効率的です。

Instagram自体にも自動字幕生成機能が搭載されており、

短尺のリールならアプリ内だけでも

字幕付きの編集が完結するようになっています。

4. ストーリー性のある構成で“感情を動かす”

感情を動かされたユーザーは、反応率が2倍になると言われています。

単なる情報提示だけでなく、問題提起から始まり、

そこに至るまでのストーリー、

最後に納得感のある結論を構成することで、

視聴者の感情を動かす投稿が完成します。

このような構成は、いいね数や保存数、コメント数にも直結しやすく、

エンゲージメントを高める鍵となります。

構成テンプレート(鉄板):

- 問題提起(共感)

- 解決の過程(ストーリー)

- オチ・結論(納得)

- CTA(行動促進)

さらに「賛否両論」「トレンド性」「インパクト」のある展開を盛り込むと、保存・シェア・コメントが自然と増加します。

5. CTAは“押したくなる工夫”を

CTAは、ただ「いいねしてね」「保存してね」といった表現ではなく、

視覚的な仕掛けを取り入れることで、

より自然にユーザーの行動を促すことが可能です。

例:

- 動画の最後に「クローバーの演出」→ ダブルタップで出現 → ユーザーの“幸運願望”に刺さる

- 「この投稿を旦那さんにシェアして」と呼びかけ → 行動理由が明確 → シェア率UP

たとえば、「この投稿を保存して、あとで見返せるようにしよう」という表現は

“行動の理由”を明示する効果があり、

単なる「保存してね」より保存率が20〜30%向上するケースもあります。

心理的リアクションを引き出すには、“メリットの明文化”が不可欠です。

「押したくなる理由」を言語化・視覚化することで、

数字は劇的に変わります。

6. コメント誘導は“マンネリを避けて工夫を”

最近よく見かける「◯◯とコメントしたらプレゼント」という施策は、

ユーザーの目が肥えてきた今、効果が薄れつつあります。

競合の取り組み状況をリサーチし、ユーザーの“慣れ”を見極めた上で、

別の導線、たとえばDMでのシェア誘導など、

オリジナルのアプローチを模索することが求められます。

差別化のヒント:

- 競合調査で“やりすぎてないか”をチェック

- DMでのシェア誘導など新しい導線を設計

- chat GPTなどでジャンル特化型のアイデアを出す

7. シェア数を増やすには“豆知識×善意”の掛け算

シェア数を増やすためには、豆知識系の投稿が効果的です。

人がシェアする心理には、「誰かの役に立ちたい」という善意と、

「自分が先に知っている」という優越感があります。

この二つを刺激するのが、日常で使える便利な豆知識なのです。

特にAIツール・iPhone術・時短家事・献立レシピなど、

「教えてあげたい」「これは便利」と思えるネタが効果的です。

8. ジャンル別シェア戦略の考え方

ジャンル別に見ても、AIやツール系、料理、美容、子育て、観光といったジャンルは、それぞれに応じた豆知識を発信することで、高いシェア率が見込めます。

たとえば、料理なら簡単レシピだけでなく「このレシピを旦那さんにシェアしてあげて」などの一言を添えることで、より感情に訴えかけ、行動を促すことができます。

9. 視聴時間を延ばす編集テクニック

- ループ動画(終わりが始まりにつながる構成)

- 途中にインパクト映像を挿入(興味の持続)

- 冒頭に衝撃の1カット(例:絶景・動きのあるカット)

冒頭3秒に命を懸ける覚悟で、

最初の1〜2カットを「映画の予告編」のように作り込みましょう。

また、動画に「カウントダウン」「黒背景+テキスト」「顔のクローズアップ」など

“視線を一時的に集中させる映像パーツ”を組み込むと、

視聴離脱を抑えやすくなります。

こうした“視線の固定演出”は、特に冒頭や場面転換時に効果を発揮します。

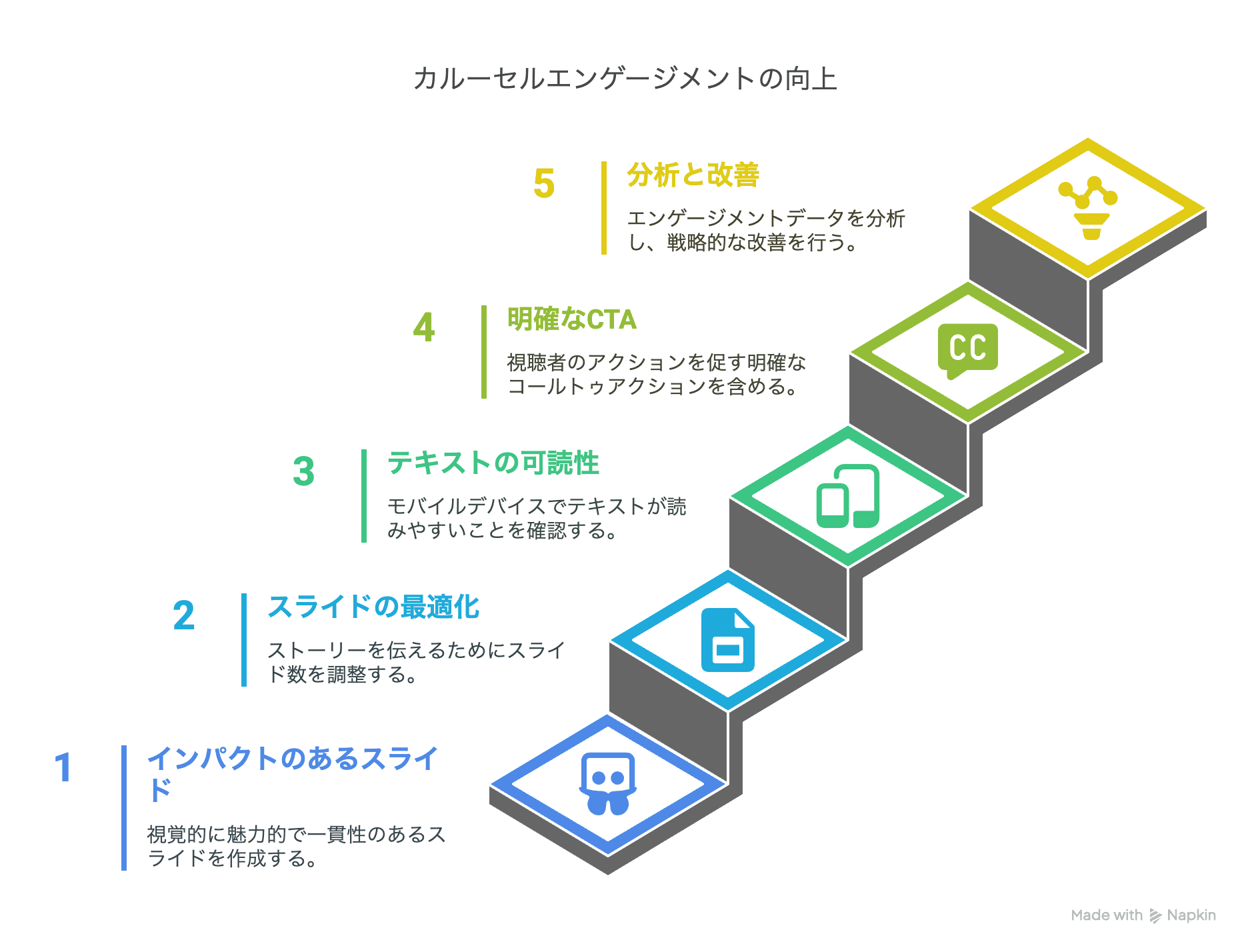

10.カルーセル投稿が評価される理由とは?

2025年、カルーセル投稿の重要性は飛躍的に高まっています。

「カルーセル投稿」とは、

複数枚の画像や動画をひとつの投稿にまとめ、

ユーザーが左右にスワイプして順番に閲覧できる機能です。

投稿内の複数のスライドを一度に見ることができるため、

ビジュアルや情報を段階的に紹介する際に非常に効果的です。

以下のような要因から、Instagram側の評価が非常に高くなっています。

- スワイプ誘導による閲覧時間の増加:複数スライドによってユーザーが長時間滞在する

- 再表示効果:1枚目をスキップされても2枚目以降が改めて表示される

- ストーリー展開がしやすい:商品説明やビフォーアフターの流れを自然に伝えられる

- 保存やコメントが増える:情報量の多さが「あとで見返したい」という行動を促す

Instagram側も「カルーセル投稿に音楽を加えることで、より多くの場面に表示されやすくなる」と推奨しており、リールタブにも展開されるなど、リーチ機会が拡大しています。

実際に、保存数が1,000件を超えた投稿の多くはカルーセル形式であることが確認されており、

特に下記の構成が高いパフォーマンスを示しています。

- 1枚目:興味を引く

- 2〜3枚目:ストーリーを展開する

- 最終ページ:保存誘導する

たとえば、ある美容系アカウントでは、

スキンケアのビフォーアフターを10枚に分けて構成し

保存率が通常の3倍以上に跳ね上がった事例もあります。

こうした成果からも分かるように、

カルーセルは単なる“画像の詰め合わせ”ではなく、

1投稿で読者の関心を引きつけ、

行動を促す“スライド型のセールスページ”とも言える存在です。

投稿の流れを“読ませる設計”にすることが、

アルゴリズム評価を勝ち取る鍵になります。

いかがでしたでしょうか?

Instagram運用は、もはやセンスではなくアルゴリズムの理解と設計力の時代になってきています。

アルゴリズムに振り回されるのではなく、理解して共存することで、

フォロワー・リーチ・収益すべてを伸ばせるアカウント設計が

可能になります。

ぜひ記事を参考に一つ一つ取り組んでみてください。

【在宅ワークを始めたい方必見!】

✅ SNSを頑張っているのに結果が出ない…

✅ 家でできる副業を探しているけど、自分に何が合ってるか分からない…

✅ 行動したい気持ちはあるけど、なかなか一歩が踏み出せない…

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、無料カウセリングへ参加してみてください!

エストレでは、SNS初心者・未経験から「在宅ワークで月収を作れるスキル」を身につけたい女性に向けて、実践的なSNS活用サポートを行っています。

今回、LINE登録者限定で以下の無料特典をご提供しています↓

🎁【期間限定プレゼント】

在宅ワークスターターキット12点

プロによる無料カウンセリング

「家にいながらできる仕事を探している」

「SNSを学んで収入を得られるようになりたい」

そんな方は、ぜひ下記のLINEよりご相談ください。

無理な勧誘などは一切なく、“あなたに合った始め方”を一緒に見つけていきます。

👇️今すぐ無料カウンセリングを受け取る