「最近アカウントが伸びにくくなった…」

そういった声を最近よく聞きます。

それもそのはず、

少し前では通用した手法が、

もう今は通用しなくなっています。

では現在、バズ投稿を生み出せないのか?

バズ投稿はもはや運にしかすぎないのか?

そんなことはありません。

むしろ、現在の方が

バズ投稿を確実に生み出す手法が

確立されつつある状況です。

「バズる投稿には”理由”がある」

今回はその秘密を、

「”バズ投稿”を意図的に作り出す3ヶ条」

について徹底的に解説していきます!

【在宅ワークを始めたい方必見!】

✅ SNSを頑張っているのに結果が出ない…

✅ 家でできる副業を探しているけど、自分に何が合ってるか分からない…

✅ 行動したい気持ちはあるけど、なかなか一歩が踏み出せない…

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、無料カウセリングへ参加してみてください!

エストレでは、SNS初心者・未経験から「在宅ワークで月収を作れるスキル」を身につけたい女性に向けて、実践的なSNS活用サポートを行っています。

今回、LINE登録者限定で以下の無料特典をご提供しています↓

🎁【期間限定プレゼント】

在宅ワークスターターキット12点

プロによる無料カウンセリング

「家にいながらできる仕事を探している」

「SNSを学んで収入を得られるようになりたい」

そんな方は、ぜひ下記のLINEよりご相談ください。

無理な勧誘などは一切なく、“あなたに合った始め方”を一緒に見つけていきます。

👇️今すぐ無料カウンセリングを受け取る

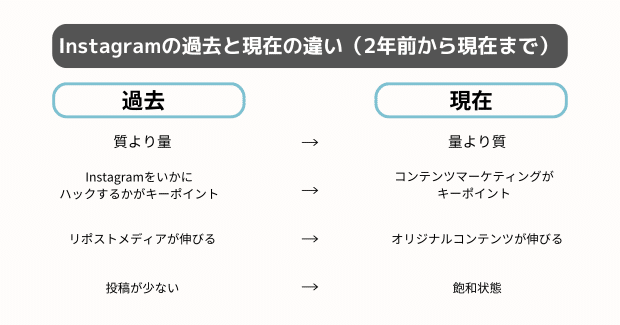

Instagramの”過去”と”現在”の違い

Instagramの状況が今と数年前では

変化していると先述しましたが、

具体的にどのように変化しているのか?

だいぶ昔と今の状況が変化したのが

お分かりいただけるかと思います。

2年前は、今ほど参入者がいなかったため、

運用を成功させる情報が少なく、

セオリーに沿って”正しく”コンテンツを作れば

ある程度はバズりました。

他アカウントの情報を集めて投稿する=リポストメディアが

もてはやされ、作れば作るほど伸びる状況でした。

「1日2投稿が必須」のように、

たくさん量をこなすことが良いとされ、

当たらなければその都度改善する。

またさらに、

ユーザーを煽るタイトルや

最適な投稿時間を分析し

ハッシュタグ選定に注力するなど、

テクニックで伸ばすことがスタンダードでした。

しかし、状況は変わりました。

同じようなコンテンツが乱立し、

現在は情報が溢れています。

どんなテクニックを使っても、

コンテンツそのものに”独自性”がなければ

ユーザーは見向きもしなくなりました。

※実際にリポストメディアを今から発信しても、

なかなか伸びないジャンルが実際増えてきています。

ユーザーは、

「このコンテンツだから」

というコンテンツや情報自体に”価値や魅力”を感じて

そこで初めて、投稿を見てアクションを起こします。

コンテンツが乱立している現在、

その価値判断がシビアになっています。

では、独自性のある・価値があるコンテンツとは

具体的にどういうコンテンツでしょうか?

それは、

ユーザーの抱える問題を

“他にはない形・視点”で

簡単・すぐに解決してくれるコンテンツです。

ユーザーの抱える問題を顕在化し、

今までにない方法で問題解決に導く方法が

詳しく書かれていたり、

今すぐに実行できる方法であれば、

ユーザーは『参考にしたい!』と思ってくれます。

そして後から見返すために、

コンテンツを「保存」するのです。

インスタ映えだから

綺麗なデザインだから、

では、もちろんありませんし、

単なる有益な情報や客観的に正しい情報

だけでは不十分です。

発信者が増え、

レッドーオーシャンになっていく

今のInstagramにおいては、

その情報自体のオリジナル性が必須になってきています。

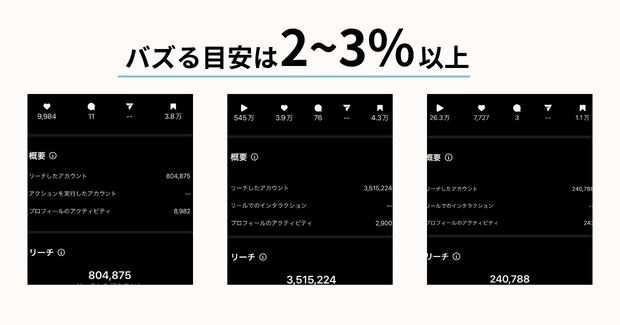

また、Instagramのアルゴリズムの観点から言うと、

評価されるための重要な指標として「保存率」があります。

保存率が2〜3%を超え続けていれば、

投稿はいずれ、発見タブに掲載されます。

発見タブに掲載されると、

フォロワーではない多くのユーザーの目にとまり、

自身のアカウントに大きな流入が生まれ、

「バズる」という現象が起きます。

実際にアルゴリズム以外の観点から考えても、

その重要性は明らかになっています。

「保存する=後から何度も見返したい」

そう思わせることができているのは、

質の高い投稿であるという強力な証拠です。

「ユーザーが抱えている問題を

解決するコンテンツなら、毎回作ってるよ!」

と思っている方もいると思います。

しかし、バズっていないからこの記事を読んでいるとも思います。

ユーザーの悩みを解決するコンテンツを

作っているつもりなのに、

あなたのコンテンツがバズらないのには、

明確な理由があります。

あなたのコンテンツがバズらないワケ

結論からお伝えすると、

あなたのコンテンツがバズらない=失敗している理由というのは、

”なんとなくで”コンテンツを作っているからです。

「これなら伸びそう」

「このネタならウケそう」

こんな感覚だけで投稿を作成していませんか?

良いコンテンツには

数値以外の部分も含めて、

ある共通点があります。

もちろん突き詰めれば、

コンテンツのジャンルや内容ごとに

最適解はありますが、

良いコンテンツを生み出す思考や

作成フローには共通のものがあります。

その「良いコンテンツを作り出す作成フロー」を

理解し実行すれば、

これまでみたいに「なんとなく」ではなく、

良質なコンテンツを作り続けることができます。

では、具体的に良いコンテンツを作成するには

何をしたらいいのか?

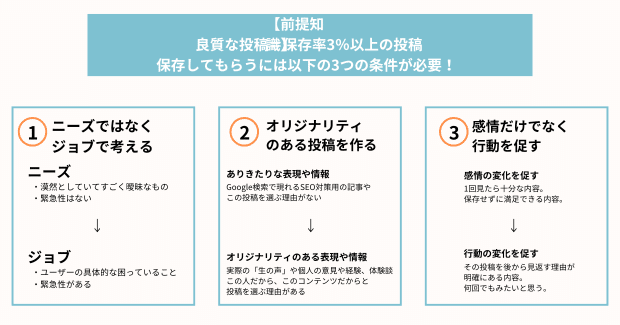

保存されるコンテンツを作る3条件

「”バズ投稿”を意図的に作り出す3ヶ条」

おさらいです。

良質なコンテンツとはいったいどんなコンテンツだったでしょうか?

それは、先述した通り、

バズるために欠かせない「保存率」を高めるコンテンツ

=「保存される」コンテンツです。

これは確実に覚えておきましょう!

では、

保存されるコンテンツとは一体どんなコンテンツでしょうか?

それを今から順番に解説していきます!

保存されるコンテンツには共通する3つの条件があります。

1.ニーズではなくジョブで考える

「ユーザー起点で考えろ」

とはマーケティング界隈ではよく言われる言葉です。

発信者側の視点で作られたコンテンツは、

発信者都合であるため、ユーザーの知りたい情報ではありません。

ただの自己満になってしまいます。

代表的な例は、ブランディングとしての発信。

発信者側が自社ブランドのイメージを伝えるために

発信する形式です。

これは、そのブランドがすでに有名であれば、

あらかじめ多くのファンがいて支持されているため、

コンテンツ自体にも人気が出ます。

わかりやすいもので言うと、ハイブランドとかがそうです。

しかし、まだ無名のブランドが

ブランディングとしての発信をしてしまうと、

まだファンがついていないので、

ハイブランドと同じように発信すると

コンテンツは伸び悩みます。

その場合は何よりもまず最初に考えることは、

ユーザーの抱える問題を

自社ブランドがどのように解決できるか?

ユーザーに自社ブランドのファンになってもらうには?

など、

どうやったらユーザーが

自社ブランドのファンになってくれるのか

の道筋を考えないといけません。

これが、ユーザー起点で考えるということです。

ユーザーの気持ちを起点にコンテンツを作ることで、

ユーザーが”見たい!知りたい!”という

コンテンツを生むことができ、

良質なコンテンツを作ることができます。

しかし、ここにはひとつ落とし穴があります。

ユーザー起点=ニーズ起点になっていると、

本当にユーザーの心に刺さるコンテンツは作成できないのです。

というのも、

ニーズとは、人間が根源的に感じている感情で

日本語に訳すと「欲求」という意味になります。

「お腹空いたな」

「お洒落したいな」

「生活を便利にしたい」など、

ニーズは常に発生しています。

しかも、とても漠然としていてすごく曖昧なものです。

そんなニーズを起点にコンテンツを考えてしまうと、

「お腹を満たす方法」

「おしゃれになる方法」

「生活便利グッズ」

など、

広範囲にわたるぼやけた内容になってしまいます。

これはすなわち、ターゲットが絞りきれていないということ。

これだとよくある“ありきたりなコンテンツ”に

なってしまいます。

コンテンツマーケティングの鉄則として、

ターゲットは絞れば絞るほど、

ユーザーの心を掴むことができるというものがあります。

ペルソナを特定の人、1人に決めるのも

この理由のためです。

誰に向けられているのかわからない話をされても、

誰の胸にも突き刺さらないのと同じように、

広く浅い情報では誰の問題も解決できず、

ユーザーの気持ちを動かすことはできません。

ジョブとは何か

ジョブとは、

ハーバード・ビジネス・スクール教授の

クレイトン・M・クリステンセンが考案した

「ジョブ理論」で使われる言葉からきています。

ジョブとは一言で言うなら「ユーザーの具体的な困っていること」です。

すなわち、ニーズをより具体的にしたものになります。

これを、

クリステンセンはミルクシェイクを例に説明しています。

簡潔にまとめると、

ミルクシェイクはユーザーにとって

単純に「美味しいから」という理由で

購入されるものではありませんでした。

車社会のアメリカでは、

「長時間の車通勤中に手を汚さずに、暇つぶしを兼ねて、

簡単に食事を済ませたい」という、

「ユーザーが抱えている問題=ジョブ」を

解決する食べ物であるから購入されていたのです。

顧客が何を求めているのかを考える際に「表層的なニーズの分析」までしか辿り着けなかった経験ありますよね。

本質的なニーズを掴む代表的な考え方「ジョブ理論」についてまとめました。ニーズ分析に課題を感じている方や沢山の施策を打ち出しても効果が出なかったという方は必見です。 pic.twitter.com/XuDJJwN5TY— ピクルス代表 / 可能性を塞がない世界をつくる (@pickles_inc) September 29, 2021

このミルクシェイクユーザーのジョブに気づくと、

自ずとミルクシェイクの商品開発が変わります。

ユーザーはフレーバーの種類や価格を問題にしないことがわかりました。

より長時間楽しめる量と質感のミルクシェイクを開発することで、

売り上げをアップさせることに成功したのです。

ニーズとジョブの違い

ニーズ:漠然としていてすごく曖昧なもの、緊急性はない

ジョブ:ユーザーの具体的な困っていること、緊急性がある

Instagramでコンテンツがバズるために必要なのは、

コンテンツが保存されることです。

では、保存するユーザーの気持ちは一体どんなものか?

想像してみてください。

それは、

「今すぐに、または近々実行したい情報だから、

後でも見返せるように保存しておきたい」というものです。

つまり、保存とは

「その内容を後で実行するという意思決定を行っている」

ということであると言えます。

ダイエットのコンテンツを例にとってご説明しましょう。

『太りにくい体質になる方法』

『2週間で2キロ痩せた方法』

上記2つのコンテンツのうち、

どちらがジョブを解決するコンテンツになるでしょうか?

正解は『2週間で2キロ痩せた方法』です。

太りにくい体質とは、個人差があるため、漠然としたニーズです。

また人によって太っているという基準も定義も異なってきます。

また、着痩せして見える服を着たりなどすると

ある程度体型をカバーできるため、

緊急性は低いと言えるでしょう。

一方、2週間で2キロ痩せるというのは、

急に海やプールに行く予定ができたときに

好きな人の前でポヨポヨのお腹を見られたくないなど、

緊急性が高い問題=ジョブです。

そしてその解決策としてベストな投稿に、

・たまたま、発見欄から見つけた。

・ダイエット方法が分からず困ったときに役立つ投稿だとしたら。

など、思って

後から見返したいと思って保存するのです。

「この具体的な困りごとを解決する方法が知りたい。」

その欲求によってユーザーはコンテンツを保存します。

そして、その情報を何度も見て参考にし、

実行に移そうとします。

決して「なんとなく欲しい」という気持ちだけで

保存を押すことはありません。

だからこそ、ニーズではなくジョブ起点で

コンテンツを作ることが、とても重要なのです。

2.オリジナリティのある投稿を作る

例え、ジョブでコンテンツが作れたとしても、

その情報にオリジナリティ・独自性が全くなければ、

他のコンテンツとの差別化ができません。

では、コンテンツのオリジナリティ・独自性を生み出す要素は何か?

オリジナリティ・独自性とは

・独創的

・斬新的

・本物であること

この中の「本物であること」に着目してみましょう。

現在、いろんな情報に溢れかえっており、

その情報が本物であるかを見極めはとても大事です。

最近はインフルエンサーも増え

その影響でPRしている人も増えてきました。

なので、

どの情報を信頼して良いのかわからない。

偽情報をつかまされるかもしれない。

など、

こういった不安をユーザーは常に抱えています。

Instagramにおいて、

現在のユーザーたちが求めている情報は

「生の声」です。

生の声を中心とした「独自の価値」を

投稿に組み込めなければ、

当然そのコンテンツをユーザーが

”わざわざ選んで保存する理由がない”のです。

Google検索で現れるSEO対策用の記事は、

ある程度技術を持った人なら誰でも

発信することができます。

逆に、Instagramでは、

基本的に個人がアカウント自体と紐づけられており

その発信内容も基本的に

個人と紐づけられた主観的なものです。

Instagramのユーザーは、

そうした個人の意見や体験談を求めて、

情報を探しています。

どこの誰か知らない人が書いたGoogleの記事よりも、

普段から見ている自分の好きなインフルエンサーが

おすすめしているものを知りたい。

何を買うかではなく、誰からものを買うか。

このように消費行動自体が変化しています。

そのため、

この「生の声」や「本物であること」というのを

前面に押し出した表現や情報発信が

Instagramのコンテンツでは重要になってきます。

つまり「生の声」や「本物であること」を

しっかり表現すればするほど、

情報が本物であることを

しっかりと投稿に落とし込めば、

自然と他のコンテンツとは差別化でき、

ユーザーがその情報を求めてやってきてくれるようになります。

3.感情だけでなく、行動を促す

ユーザーは「今すぐにどうにかしたい」

と感じたときに、コンテンツを保存します。

それはつまり、

「今すぐどうにかする」と心理的な変化だけでなく、

行動の変化までも決めたときです。

例えば、以下のようなコンテンツはどうでしょう。

「新NISAでおすすめの投資信託5選」

新NISAのことが気になりながらも、

まだ始められていないユーザーがこのタイトルを見たとき、

「まずこの中から1つから選ぼう」「迷ったらこれがおすすめ!」などと、

具体的に行動を促される文言によって、

新NISAが意外と気軽に始められるものなのかと、

心理的なハードルが下がります。

そして、投稿に具体な方法が書いてあるのなら、

すぐに真似してやってみようと思えるはずです。

または、そうした状況になったら参考にして行動しようと考え、

ユーザーはこの情報を確実に保存します。

つまり、

ユーザーは「必ず行動に移す」ことを前提にしているからこそ、

コンテンツを保存するのです。

では、心理的な変化だけが起きたときはどういうことが

起きるのかというと、例えば次のようなコンテンツです。

読んだあとに「投資や株で失敗する人はこんな人ね」と納得。

「自分は気をつけよう」と思ったとしても、

その後、具体的に行動をすると思いますでしょうか?

こうした心理的な変化を促すだけのコンテンツは

1回読めば十分だと感じられ、保存されません。

このように心理的な変化だけでなく、

行動変化を促せる内容やタイトルであるかが、

保存されるか否かの基準になります。

この3つが、保存されるコンテンツの条件。

これらをひとつもハズさずにコンテンツを作れば、

保存率2〜3%は確実です。

4%〜10%も夢ではありません。

【在宅ワークを始めたい方必見!】

✅ SNSを頑張っているのに結果が出ない…

✅ 家でできる副業を探しているけど、自分に何が合ってるか分からない…

✅ 行動したい気持ちはあるけど、なかなか一歩が踏み出せない…

もしあなたがそんな悩みを抱えているなら、無料カウセリングへ参加してみてください!

エストレでは、SNS初心者・未経験から「在宅ワークで月収を作れるスキル」を身につけたい女性に向けて、実践的なSNS活用サポートを行っています。

今回、LINE登録者限定で以下の無料特典をご提供しています↓

🎁【期間限定プレゼント】

在宅ワークスターターキット12点

プロによる無料カウンセリング

「家にいながらできる仕事を探している」

「SNSを学んで収入を得られるようになりたい」

そんな方は、ぜひ下記のLINEよりご相談ください。

無理な勧誘などは一切なく、“あなたに合った始め方”を一緒に見つけていきます。

👇️今すぐ無料カウンセリングを受け取る